本文

村の事件簿3 大奥へ上がった男

大奥へ上がった男

大奥は江戸城本丸御殿の半分以上を占める将軍の正室、側室、将軍の子女の生活の場で、それに仕える奥女中たちは、御年寄、中年寄、御中ろう以下さまざまな職制があり、下働きを含めると1000人以上の女性たちがいました。その大奥に奉公にあがった下佐久間村の清蔵という男がいるのです。

将軍以外男子禁制の女の園というイメージが強い大奥ですが、実は限られた場所には男の役人も常時詰めていましたし、出入りの商人もいました。

大奥内部は御殿向、長局向、広敷向の三つに分けられ、広敷向には大奥の事務や警護の広敷役人が詰め、ここだけは男子禁制ではありません。奥女中の暮らす長局向と広敷向の境は七ツ口と呼ばれ、大奥に食料品や生活物資を納める商人が出入りしました。七ツ口とは七ツ(午後四時)に閉められるのでこう呼びます。

下佐久間村名主の富永家文書によると、清蔵は大奥の奥女中、園浦(そのうら)の五菜(ごさい)として奉公に上ったことになっています。五菜とは主人の実家への使いや買い物など外の用事を引き受けた下男です。奥女中の女性の使用人たちは部屋方と呼ばれ、長局向にある奥女中の部屋でいっしょに暮らしていました。町人の娘たちが行儀見習いとして勤めていたようです。しかし五菜だけは男性なので長局向には入れません。七ツ口の詰所にいて用向きをうけたまわったのです。いわば奥女中の個人的な外とのパイプ役です。

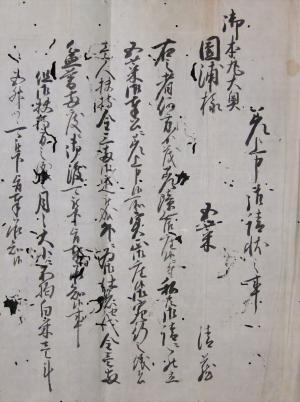

五菜が雇えるのは年寄、中ろうの幹部クラスだけです。下佐久間村は旗本の竜島酒井家の領地でしたので、園浦は酒井家と関係のある女性だったのかも知れません。竜島の板井ケ谷陣屋から、下佐久間村で誰か五菜として奉公させるようお達しがあったようです。次にあげるのが、文化8年(1811)2月、清蔵の兄惣兵衛と名主富永為三郎が役所に出した清蔵の請状(うけじょう)を現代文に読み下したものです。

「清蔵はどこに出してもさしさわりのない男ですので、私どもが請け人となって五菜の御奉公に差し出します。宛行(給与)はお定めのとおり一人扶持金三両、その他仕着せ代金(季節に応じて使用人に与えた衣類、またはその金銭)一両、盆暮れにお渡しくださること承知いたしました。扶持は月々白米一斗五升下されることも承知いたしました。

公儀の御法度は言うに及ばず、御家の習いはきつく守らせ、特にお渡しの御鑑札は大切にいたし、私用で外出する時は、必ず御役所へお届けいたします。御部屋の御用向きによらず、何事もしっかり勤め、御威光に対し、がさつな振る舞いなど決していたしません。宗旨は代々下佐久間村の大乗院の檀家に相違ございません。寺の証文も私どもが保管しております」

五菜の清蔵の給金は一人扶持、つまり一人分の月々の米の支給の保証と年三両。そしていわばボーナスとして一両が年二回の計五両です。当時の年収としてはかなり低いものです。大奥へ上がることに胸はずませた清蔵さんも、江戸での実生活はかなり苦しかったことでしょう。

五菜の清蔵の請状

五菜の清蔵の請状