本文

村の事件簿2 江戸時代の詫び証文

江戸時代の詫び証文

富永家文書には、村のさまざまな出来事が記録されています。中には不始末をしでかして役所にお詫びを入れた文書もあります。いくつか紹介しましょう。

最初は出火のお詫びです。天保6年(1835)1月26日夜七ツ過ぎ(午前四時頃)、下佐久間村の百姓伝七の家で火事がありました。どうやら台所のかまどの不始末が出火の原因です。村人が駆けつけ消火し、近所への類焼は、まぬがれましたが、伝七家は全焼。火元の伝七は責任をとって檀那寺の勝山村法福寺に入って謹慎しました。当時は火事を出して迷惑をかけると、お寺でしばらく謹慎して、お許しを乞うことが多かったようです。

ところが、時節がら、麦作の手入れや苗代のこしらえなど農繁期なので、どうか伝七をもう許して下さいと、親類、隣家、村役らが役所へお願いした文書が残っています。

これは過失ですが、中には確信犯もいます。例えば抜け参りです。

伊勢参りへ届けもなく、着の身着のまま無断で出かけてしまうのです。伊勢参りが大流行すると、各地で抜け参りも流行します。お金もなしにと思うでしょうが、それが出来たのです。街道沿いでは伊勢参りの人に進んでほどこしをするようになります。ひしゃく一本持って伊勢参りの者と言えば、お金や食べ物を恵んでくれるのです。抜け参りは子供にも多く見られ、中には犬がひしゃくを背に、伊勢まで行ったという話まであります。帰りにはもらったお金を首にぶら下げて帰ってきたという落ちまでついています。しかし無断で村を留守にして旅に出るのはいけません。

文政13年(1830)7月、下佐久間村の長右衛門がふと家を出て帰らず、親類近所の者がほうぼうを探しましたが、行方はわからずじまい。ところが2ヶ月後の9月に突然帰ってきた長右衛門。問いただしたところ、伊勢参りに行ってきたことがわかりました。村のきまりを破ったということで謹慎させましたが、謹慎日数も重ね、今後このようなことがないよう、よく言い聞かせますから、そろそろ許してやって下さい。と近所の五人組一同が村役人へ書状を出したのが11月でした。

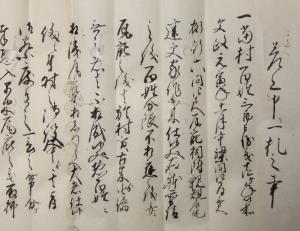

さらにおもしろいのは、三郎兵衛の詫び状。彼が咎められたのは身分不相応な家を新築したという点です。14年前、彼は瓦庇(かわらひさし)の付いた立派な家を建てましたが、これが百姓に不相応な大家だと村役人から咎められたのです。この時は三郎兵衛が詫びを入れ、作ったものはしかたないと、そのままで済みましたが、しだいに家計が苦しくなり、田畑もほとんど売り払い、家には数カ所雨漏りもする始末。せっかくお許しいただいたのですが、このたび家屋を狭めて修復いたしますが、よろしいでしょうか。と願い出ています。

また不良少年が詫びを入れた書状もあります。紋平という若者は、手に負えない不良だったのでしょう。母親が村役所に訴え、紋平はお縄になりました。親類近所が詫びを入れ、紋平は家に帰されましたが、さっそくこれまでの行跡を改めることを誓う誓約書を出しています。

「このたび私事で、不届きゆえお縄になりましたが、親類一同詫びを入れ、お許し下さいましてありがとうございました。母の怒りはごもっともで、今後不孝はせず、母の言いつけを守り、言葉使いも気をつけ、農業に精を出し、博打も酒も一切いたしません。もし背きましたら、遠島死罪いかなる罰を受けようとかまいません。もしまた私にふつつかな事がありましたら、母の願い通りにご処置下さい」

母親を立てているところを見ると、どうやら母子家庭のようです。このように古文書からは昔の人々の生活の様子が間近に感じられ、とても興味深いのです。

三郎兵衛の詫び状

三郎兵衛の詫び状